- 3487

В последние годы в лабораториях данного отдела активно ведуться работы, направленные на понимание механизмов регуляции функционирования клеточных органелл и функциональных белков, в том числе стрессовых, на понимание принципов взаимодействия растений и патогенов при биотических и абиотических стрессах. Исследования проводятся с помощью современных методов молекулярной биологии, генетики, физиологии и биохимии растений. Полученные результаты привели к выяснению ряда молекулярно-генетических механизмов детерминации устойчивости растений к неблагоприятным условиям внешней среды, в том числе, температурным и к действию патогенов, к пониманию функционирования функциональных белков, определяющих метаболические изменения в растительной клетке. Проводилась селекционная работа, направленная на получение новых сортов сельскохозяйственных растений, обладающих повышенной устойчивостью к внешним факторам среды.

В тематическом отношении отдел объединяет четыре лаборатории:

- 4318

Список публикаций ИНСТИТУТА в 2007 г.

а) Монографии:

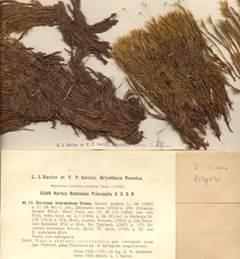

Бардунов Л.В. В поле и за микроскопом. Из записок-воспоминаний сибирского ботаника (научное издание). – Новосибирск: Гео, 2007. – 143 с.

Шергина О.В., Михайлова Т.А. Состояние древесных растений и почвенного покрова парковых и лесопарковых зон г. Иркутска. – Иркутск: Изд-во ИГ СО РАН, 2007. – 202 с.

б) статьи в отечественных рецензируемых журналах

Афанасьева Л.В., Кашин В.К., Михайлова Т.А., Бережная Н.С. Влияние аэротехногенного загрязнения на накопление тяжелых металлов в хвое сосны обыкновенной в бассейне реки Селенги // Химия в интересах устойчивого развития. – 2007. – Т. 15. - № 1. – С. 25-31.

Бабушкина И. В., Рунович А. А., Боровский Г. Б. и др. Эндогенная защита миокарда.// Бюллетень ВСНЦ СО РАМН, № 5, 2006. - С. 27-31.

Бардунов Л.В. О книге «Портреты исследователей Забайкалья» (рецензия) // География и природные ресурсы, 2006, № 4. – С. 170-171.

Беляева И.С., Саляев Р.К., Сабирова Р.Н., Лаптева Т.И. Поиск оптимального соотношения основных элементов минерального питания, регуляция накопления нитратов в растениях пекинской капусты // Агрохимия. 2007. № 4. - С. 10-22

Васильева Г.Г., Глянько А.К., Ищенко А.А., Миронова Н.В., Путилина Т.Е. Активность НАДФН-оксидазы в зонах корня проростков гороха, различающихся по чувствительности к ризобиальной инфекции // Вестник Харьковского нац. аграрного ун-та, сер. биол., 2007, вып. 2 (11). - С. 34-42.

Васильева Г.Г., Глянько А.К., Миронова Н.В., Путилина Т.Е., Лузова Г.Б.. Активные формы кислорода в проростках гороха при взаимодействии с симбиотическими и патогенными микроорганизмами // Прикладная биохимия и микробиология, 2007, Т. 43, № 2. - С. 240-245.

Васильева Г.Г., Глянько А.К., Миронова Н.В., Шмаков В.Н. Содержание пероксида водорода и активность каталазы в участках корней гороха, проявляющих разную чувствительность к ризобиальной инфекции // Вестник Харьковского нац. аграрного ун-та, сер. биол., 2007, вып. 1 (10). - С. 59-64.

Воронин В.И, .Шубкин Р.Г. Анализ многовековой хронологии лесных пожаров и вероятностный прогноз их возникновения в байкальском регионе// Пожарная безопасность, 2007, №3 – С.108-112

Глянько А.К. , Митанова Н.Б., Ищенко А.А., Васильева Г.Г., Макарова Л.Е. Гербицид паракват и оксид азота (NO) нарушают симбиотическое взаимодействие клубеньковых бактерий с корнями проростков гороха //Вестник Харьковского нац. аграрного ун-та, сер. биол., 2007, вып. 3 (12). - С.25-30.

Глянько А.К., Акимова Г.П., Соколова М.Г., Макарова Л.Е., Васильева Г.Г. Защитно-регуляторные механизмы при развитии бобово-ризобального симбиоза // Прикладная биохимия и микробиология, 2007, Т. 43, № 3. - С. 289-297.

Глянько А.К., Васильева Г.Г. Особенности действия активных форм кислорода и азота при бобово-ризобиальном симбиозе // Вестник Харьковского нац. аграрного ун-та, сер. биол., 2007, вып. 3 (12). - С. 6-24. Обзор.

Граскова И.А., Антипина И.В., Потапенко О.Ю., Войников В.К. Влияние гипо- и гипертермии на заражение картофеля возбудителем кольцевой гнили // Сельскохозяйственная биология. 2006, № 5. - С.25-28. (в отчет 2006 г. не вошла).

Давыдов В.А. Количественная характеристика устьичного аппарата растений яровой пшеницы Саратовская 29 при остром дефиците воды.// Сельскохозяйственная биология. 2007, № 5. С. 90-93.

Дорофеев Н.В., Бояркин Е.В., Пешкова А.А. Активность нитратредуктазы в органах растений различных видов под влиянием засоления // Сельскохозяйственная биология. – 2006. № 5. –С. 11-16. (в отчет 2006 г. не вошла).

Дорофеев Н.В., Пешкова А.А. Возделывание редьки масличной на семена в Иркутской области // Зерновое хозяйство. 2007.№ 2. - С. 31-32.

Егорова И.Н. Дендрофильные альгосинузии Хамар-Дабана (Прибайкалье) // Бот. журн., 2007. – Т. 92, № 4. – С. 477-489.

Зорина С.Ю., Помазкина Л.В., Котова Л.Г. Состояние гумуса загрязненных фторидами агросерых почв Байкальского региона и эффективность ремедиации вермикомпостом // Проблемы биогеохимии и геохимической экологии. 2007. №2 (4). С.58-64.

Ивлев А.А., Воронин В.И. Механизм фракционирования изотопов углерода при фотосинтезе и парниковый эффект // Известия РАН. Серия биологическая, 2007. – № 6.

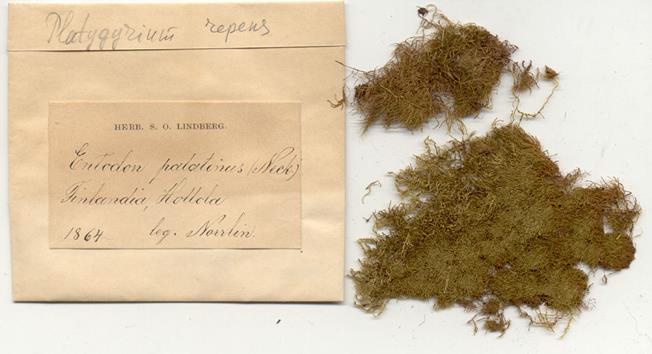

Игнатов М.С., Афонина О.М., Игнатова Е.А., … Бардунов Л.В., Казановский С.Г. и др. [36 авторов] Список мхов Восточной Европы и Северной Азии // Arctoa, 2006. Т. 15. С. 1-130. [Общий объем – 8 печ.л., вклад сотрудников группы – 0,4 печ.л.].

Казановский С.Г. Мохообразные высокогорий хребта Хамар-Дабан // Сибирский экологический журнал, 2007, № 2. - С. 275-279.

Касьянова Л.Н., Азовский М.Г., Мазукабзов А.М. Структура растительности перевиваемых песков острова Ольхон (озеро Байкал) // Бюллетень МОИП. Серия биологическая, 2007. – Т. 112, вып. 2. – С. 41-49.

Константинов Ю.М. Сигналы, их восприятие и первичный метаболизм растений. Третий международный симпозиум // Физиология растений, 2007, т. 54, № 2. - С.316-319.

Копытова Л.Д., Осколков В.А., Янькова Л.С., Суворова Г.Г. Некоторые особенности водного режима древесных и травянистых видов в Предбайкалье // Бот. журн., 2007. – Т. 92, № 6. – С. 884-983

Котова Л.Г., Помазкина Л.В., Зорина С.Ю. Экологические аспекты загрязнения пахотных почв фторидами алюминиевого производства // Экологическая химия. 2007. № 16(1). - С.39-45.

Ломоватская Л.А., Романенко А.С., Криволапова Н.В., Копытчук В.Н., Саляев Р.К. Системная активация аденилатциклазы, локализованной в плазмалемме клеток картофеля при бактериальном патогенезе // ДАН, 2007, т. 413, № 3. - С. 420-423.

Ломоватская Л.А., Романенко А.С., Криволапова Н.В., Копытчук В.Н. Функционирование «растворимой» и связанной с мембраной форм аденилатциклазы в органеллах растительных клеток при биотическом стрессе // Биологические мембраны, 2007, т. 24, № 5. - С. 363-371.

Лубнина Е.В., Помазкина Л.В. Баланс углерода в агроэкосистемах на серых лесных почвах лесостепной зоны Прибайкалья // Почвоведение. 2007. № 5. - С. 554-561.

Макаренко С.П., Коненкина Т.А., Дударева Л.В. Жирные кислоты липидов вакуолей корнеплодов растений. Биологические мембраны. 2007. Т. 24. № 5. - С. 363-369.

Макаренко С.П., Коненкина Т.А., Хотимченко С.В. Жирнокислотный состав липидов вакуолярных мембран корнеплодов. Физиология растений. 2007. Т. 54. № 2. - С. 223-228.

Макарова Л.Е., Латышева С.Е., Путилина Т.Е. Влияние фенольных соединений, выделяемых в темноте корнями гороха, на размножение Rhizobium // Прикладная биохимия и микробиология, 2007, Т. 43, № 4. - С. 479-485.

Маркова Ю.А., Климов В.Т., Чеснокова М.В., Духанина А.В., Иванова Л.К., Саляев Р.К. Взаимоотношения растений с энтеробактериями, патогенными для человека // Доклады АН, 2006, т. 411, № 3. - С. 424-426.

Михайлова Т.А., Шергина О.В., Бережная Н.С. Биогеохимическое перераспределение техногенной серы в урбоэкосистеме // Химия в интересах устойчивого развития. – 2007. – № 15. – С. 351-358.

Михайлова Т.А., Шергина О.В., Бережная Н.С. Накопление серы в ассимиляционных органах древесных растений и почве города Иркутска // Растительные ресурсы. – 2007. – Вып. 3. - С. 65-76.

Озолина Н.В., Прадедова Е.В., Сапега Ю.Г., Павловская О.С., Саляев Р.К. Влияние обработок фитогормонами на биомассу и накопление сахаров в корнеплодах столовой свеклы (Beta vulgaris L.) // Агрохимия. 2007. № 1. - С. 47-51.

Павловская Н.С., Савинова О.В., Грабельных О.И., Побежимова Т.П., Королева Н.А., Войников В.К. Циклоспорин А-чувствительная митохондриальная пора озимой пшеницы при низкотемпературном и окислительном стрессах // Доклады АН. 2007. Т. 417, № 2. - С.1-3.

Паисова О.И., Мирович В.М., Федосеева Г.М., Макаренко С.П., Петрова И.Г. Разработка метода стандартизации сухого экстракта из побегов рододендрона Адамса. Сибирский медицинский журнал. 2006. № 9. - С. 98-100. В (в 2006 г. не вошла).

Палкин Ю.Ф., Лубнин В.Ф., Сотникова И.И., Логинова Н.А. Порей привыкает к сибирскому лету. // Приусадебное хозяйство, 2007. – № 3. – С. 32-33.

Палкин Ю.Ф., Мокшонова И.М., Семенов Е.А. Зависимость урожайности ранней капусты от возраста рассады и густоты стояния растений при выращивании в пленочных теплицах в Восточной Сибири.// Сиб. вестник сельскохоз. науки, 2007. – № 4. – С.47-55.

Помазкина Л.В., Котова Л.Г., Зорина С.Ю., Колесова С.В. Загрязнение пахотных почв фторидами алюминиевого производства и способы их ремедиации // Проблемы биогеохимии и геохимической экологии. 2007. №1(3). С.31-36.

Помазкина Л.В., Котова Л.Г., Зорина С.Ю., Колесова С.В., Тихонов А.Ю. Влияние свойств пахотных почв и их загрязнения фторидами алюминиевого производства на эмиссию СО2 // Почвоведение. 2007. № 12. - С.1-9.

Саляев Р.К., Дударева Л.В., Ланкевич С.В., Макаренко С.П., Сумцова В.М., Рудиковская Е.Г. Влияние низкоинтенсивного лазерного излучения на химический состав и структуру липидов в культуре ткани пшеницы // Доклады Академии наук, 2007, Т. 412, № 3. - С. 422-423.

Саляев Р.К., Рекославская Н.И., Столбиков А.С., Хэммонд Р.В., Щелкунов С.Н. Синтез в плодах томата, трансгенного по гену preS2-S, поверхностного антигена вируса гепатита В.// Доклады Академии Наук. 2007. T. 416. № 5. - С. 702-705.

Сизых А.П. К вопросу о дигрессии растительных сообществ контакта сред при воздействии антропогенных факторов (на примере западного побережья оз. Байкал) // Сиб. экол. журн., 2007. – № 3. – С. 441-447.

Сизых А.П. Модели таежно-степных сообществ западного побережья оз. Байкал // Экология, 2007. – № 4. – С. 255-258.

Сизых А.П. Пространственная изменчивость растительных сообществ зоны контакта «лес-степь» по аэрокосмическим снимкам разных лет съемки // Исследование Земли из космоса, 2007. – № 3. – С. 47-52.

Сизых А.П. Растительные сообщества контакта сред как проблема экологии и биогеографии // Известия РАН. Серия биологическая, 2007.– № 3. – С. 354-359.

Соколова М.Г., Акимова Г.П., Нечаева Л.В., Пермяков А.В., Собенин А.М. Влияние инокуляции Rhizobium leguminosarumна содержание цитоплазматического белка и свободных аминокислот в корнях проростков гороха.// Прикладная биохимия и микробиология 2007. 43(3). С.298-303.

Субота И.Ю., Арзиев А.Ш., Сенженко Л.П., Тарасенко В.И., Константинов Ю.М. Ингибиторный анализ фосфорилирования/ дефосфорилирования белков в митохондриях кукурузы в зависимости от редокс-условий // Физиология растений. 2007. Т. 54, № 2. - С. 369-396.

Суворова Г.Г., Янькова Л.С., Копытова Л.Д., Филиппова А.К. Сезонные оптимумы фотосинтеза хвойных Байкальской Сибири // Сиб. экол. журн., 2007. – № 2. – С. 289-296.

Судаков Н.П., Никифоров С.Б., Константинов Ю.М., Лепехова С.А. Роль митохондрий в реализации механизмов программированной гибели клетки // Бюллетень ВСНЦ СО РАМН. 2007. № 1. - С. 103-107.

Судаков Н.П., Никифоров С.Б., Константинов Ю.М., Якубов Л.А., Новикова Н.А., Карамышева А.Н. Механизмы участия митохондрий в развитии патологических процессов, сопровождающихся ишемией и реперфузией // Бюлл. ВСНЦ СО РАМН. 2006. № 5 (51). - С. 332-336.

Судаков Н.П., Никифоров С.Б., Константинов Ю.М., Лепехова С.А., Панкратов Е.В. Митохондриальная дисфункция в механизмах атерогенеза // Бюллетень ВСНЦ СО РАМН. 2007. № 2. - С. 119-123.

Тарасенко В.И., Катышев А.И., Кобзев В.Ф., Константинов Ю.М. Cравнительная характеристика ядерной и митохондриальной ДНК-топоизомеразы I кукурузы // Молекулярная биология. 2007. Т. 41, № 6. - С.419-423.

Труфанов В.А., Пермякова М.Д., Пшеничникова Т.А., Ермакова М.Ф., Давыдов В.А., Пермяков А.В. 2007. Действие межсортового замещения хромосом пшеницы Triticum aestivum L. на активность липоксигеназы и ее связь с технологическими свойствами муки.// Прикладная биохимия и микробиология 43(1). - С.102-108.

Шаманова С.И., Плешанов А.С. Натурная верификация формализованного построения реперной сети для ведения биологического мониторинга крупных регионов // Сиб. экол. журн., 2007. – № 2. – С. 257-261.

в) статьи, опубликованные в международных изданиях

Dudareva L.V. , Lankevich S.V., Sumtsova V.M., Rudikovskaya E.G., Salyaev R.K. Possible paths of the impact of low-intensity laser radiation on membrane structures in plant cell (exemplified by wheat ciltivar callus) // Annual Wheat Newsletter, 2007, V. 53, P. 70-72.

Glyan'kо A.K., Akimova G.P, Makarova L.E., Sokolova M.G., Vasil'eva G.G. Oxidative processes at initial A Reviev //Appl. Biochem. Microbiol., 2007. V. 43. № 5. P. 516-522.

Kozyrenko M.M., Artyukova E.V., Shmakov V. Konstantinov Yu.M. Effect of fluoride pollution on genetic variability of Larix gmelinii (Pinaceae) in East Siberia // J. For. Res. 2007. V. 12, № 5. P. 388-392.

Osipova S.V., Permyakov A.V., Mitrofanova T.N., Trufanov V.A., Ermakova M.F., Chistyakova A.K., and Pshenichnikova T.A. Thiol:proteindisulphide oxidoreductase of wheat grain: Activity in maturing wheat kernels, and relationship with rheolodical properties of dough.// Cereal Research Communication 2007.35(3). P.1477-1486.

Pavlovskaya N.S., Savinova O.V., Grabelnych O.I., Pobezhimova T.P., Koroleva N.A., Voinikov V.K. Mitochondrial respiration and swelling in the presence of cyclosporine A, Ca2+ ions, and palmitic acid of cold-stressed and cold-hardened winter wheat shoots after subsequent oxidative stress // Annual Wheat Newsletters. 2007. V.53. P. 75-78.

Pivovarova N.Yu., Grabelnych O.I., Pobezhimova T.P., Koroleva N.A., Voinikov V.K. The influence of linoleic and linolenic acids on the swelling of winter wheat mitochondria // Annual Wheat Newsletters. 2007. V.53. P. 72-75.

Rikhvanov E.G., Gamburg K.Z., Varakina N.N., Rusaleva T.M., Fedoseeva I.V., Tauson E.L., Stupnikova I.V., Stepanov A.V., Borovskii G.B., Voinikov V.K. Nuclear-mitochondrial cross-talk during heat shock in Arabidopsis cell culture // Plant J. 2007 Nov; 52(4):76-78.

Rikhvanov, E.G., Romanova, N.V. and Chernoff, Y.O. Chaperone effects on prion and nonprion aggregates. In Protein-Based Inheritance (Chernoff, Y.O., ed). Landes Bioscience, 2007. P. 83-92.

Salyaev R.K. Dudareva., L.V,. Lankevich S.V, V.M. Sumtsova and E.G. Rudikovska. Effect of Low- intensity Laser Irradiation on plant tissue Culture Lipids. Agricell Report. 2007. September. V. 49. № 3. P. 19.

Shavrin A.V. Contribution to the knowledge of the genus Lathrobium Grav. (Coleoptera, Staphylinidae, Paederinae) of the Baikal Region. I. Catalogue of species and a new synonymy // Baltic Journal of Coleopterology. 2007. 7 (2). P. 173-178.

Shavrin A.V., Puthz V. 2007. Contribution to the knowledge of the Fauna of Stenus Latreille, 1797 (Coleoptera, Staphylinidae, Steninae) of the Baikal Region // Entomologische Blätter. Heft 1-3. 102: 107-136.

Shavrin A.V., Shilenkov V.G., Anistschenko A.V., 2007. On interesting montane group of the staphylinid genus Lesteva Latreille, 1796 (Coleoptera: Staphylinidae: Omaliinae: Anthophagini) with descriptions of two new species from South Siberia. Zootaxa: 1427. P. 37-47.

Subota I.Y., Arziev A.S., Sengenko LP., Tarasenko V.I., Konstantinov Y.M. Presumable redox control of phosphorylation of the mitochondrial chaperonin hsp60. // Maize Genet. Coop. Newsletter. 2007. V. 81. P. 17.

Tubanova D.Ya., Bardunov L.V., Kazanovsky S.G. Bryophytes of Buryatia (Russia, East Siberia): History of Investigations and Preliminary Results // Chenia, 2007. Vol. 9. Р. 223-230.

г) статьи, опубликованные в коллективных монографиях

Войников В.К., Глянько А.С., Романенко А.С., Осипова С.В. Устойчивость растений к стрессам / Фундаментальные исследования в Восточной Сибири (к 50-летию Сибирского отделения Российской академии наук). – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2007. – С.230-237.

Плешанов А.С., Бардунов Л.В., Воронин В.И., Казановский С.Г., Михайлова Т.А., Палкин Ю.Ф., Помазкина Л.В. Структурно-функциональная организация наземных экосистем Байкальского региона // Фундаментальные исследования в Восточной Сибири (к 50-летию Сибирского отделения Российской академии наук). – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2007. – С. 238-248.

Р.К.Саляев и др. / Программа социально-экономического развития Иркутской области на 2006-2010 гг. под ред. М.А. Винокуров, В.В. Самаруха. Иркутск. Изд-во БГУЭП. 2007. 360 с.

Саляев Р.К Константинов Ю.М., Озолина Н.В., Рекославская Н.И, Еникеев А.Г. Клеточная биология и биоинженерия / Фундаментальные исследования в Восточной Сибири (к 50-летию Сибирского отделения Российской академии наук. - Новосибирск: изд-во СО РАН, 2007. - С. 216-229.

д) статьи, опубликованные в материалах международных конференций

Акимова Г.П., Соколова М.Г., Васильева Г.Г., Нечаева Л.В., Глянько А.К. Антиоксидантные ферменты в реакции проростков гороха на симбиотическое и холодовое воздействие // Сборник материалов международной конференции «Современная физиология растений от молекул до экосистем», Сыктывкар, 2007, часть 2. - С. 13-14.

Антипин В.С., Воронин В.И., Дмитриев А.Г., Язев С.А. Патомский кратер – проблемы и перспективы изучения// Доклады VIII междунар. конф. «Новые идеи в науках о Земле», (Москва, 10-13 апреля 2007 г.). - М., 2007. - Т.8. - С. 285-288.

Антонов И.А. Особенности гнездостроения Formica sanguinea Latr. (Hymenoptera, Formicidae) в городе Гусиноозерск // Экология Южной Сибири и сопредельных территорий. – 2006. – Т. 1, № 10. – С. 65-66.

Беловежец Л.А., Волчатова И.В., Медведева С.А., Петров А.Н. Скрининг перспективных культур грибов для компостирования гидролизного лигнина // Актуальные проблемы права, экономики и управления: Сборник статей Междунар. науч.-практич. конф. (Иркутск, 3-4 мая 2007 г.). – Вып. 3, т. 2. – Иркутск: РИО СИПЭУ, РИО ВСНЦ СО РАМН, 2007.– С.326-328.

Войников В.К. Биология растений: возможности и реалии //Развитие инновационной инфраструктуры, регулирование отношений в области интеллектуальной собственности и права: Материалы международной конференции 31 мая 2007г., Москва, Парламентский центр РФ, 2007. - С.116-119.

Глянько А.К., Хуснидинов Ш.К., Кудрявцева Т.Г., Васильева Г.Г. Конкурентоспособность сортов яровой пшеницы в агрофитоценозах Иркутской области. // Сборник материалов международной конференции «Современная физиология растений от молекул до экосистем», Сыктывкар, 2007, часть 3. - С. 324-326.

Грабельных О.И., Любушкина И.В., Побежимова Т.П., Королева Н.А., Пивоварова Н.Ю., Павловская Н.С., Войников В.К. Функционирование митохондрий пырейника сибирского Elymus sibiricus L. в стрессовых условиях: роль альтернативной оксидазы и других стрессовых белков // Современная физиология растений: от молекул до экосистем: Материалы докладов Междунар. конф. (в трех частях). Ч.2. (Сыктывкар, 18-24 июня 2007 г.). Сыктывкар, 2007. - С. 94-96.

Грабельных О.И., Побежимова Т.П., Колесниченко А.В., Войников В.К. Роль митохондриальных нефосфорилирующих путей транспорта электронов в адаптации растений к стрессовым факторам // Современная физиология растений: от молекул до экосистем: Материалы докладов Междунар. конф. (в трех частях). Ч.1. (Сыктывкар, 18-24 июня 2007 г.). Сыктывкар, 2007. - С. 52-54.

Грабельных О.И., Побежимова Т.П., Сумина О.Н., Мещерякова Е.В., Королева Н.А., Колесниченко А.В., Войников В.К. Особенности дыхания редьки масличной и люцерны таежной при кратковременном холодовом стрессе и закаливании // Современная физиология растений: от молекул до экосистем: Материалы докладов Междунар. конф. (в трех частях). Ч.2. (Сыктывкар, 18-24 июня 2007 г.). Сыктывкар, 2007. - С. 96-98.

Дударева Л.В., Соколова Н.А., Назарова А.В., Рудиковская Е.Г., Коненкина Т.А., Черникова В.В. Сравнительный анализ жирнокислотного состава мембранных липидов у однолетних культурных (Triticum aestivum L., Zea mays L.) и многолетних дикорастущих (Elymus sibiricus L.) при действии низких температур // Матер. докл. Международной конференции “Современная физиология растений: от молекул до экосистем” (18-24 июня 2007 г., Сыктывкар). Сыктывкар. 2007. Часть 2. - С. 252-253.

Дударева Л.В., Шмаков В.Н., Рудиковская Е.Г., Соколова Н.А., Назарова А.В. Жирнокислотный состав мембранных липидов в каллусной культуре ткани однолетнего культурного (Triticum aestivum L.) и многолетнего дикорастущего (Elymus sibiricus L.) злаков. Международная конференция «Современная физиология растений: от молекул до экосистем». Сыктывкар. 2007. Материалы докладов. Ч. 3. - С. 161-162.

Еникеев А.Г., Копытина Т.В., Кузнецова Е.В., Семенова Л.А., Гаманец Л.В. Многоуровневая экспериментальная модель для изучения последствий генетической трансформации растений // Современная физиология растений: от молекул до экосистем: Материалы докладов Международной конференции (в трех частях). Часть 3. (Сывтывкар, 18-24 июня2007г.). – Сывтывкар, 2007. С. 244-245.

Еникеев А.Г., Петров А.Н., Белых О.А. Создание системы мониторинга и комплексного изучения рисков ГМО – актуальная задача обеспечения продовольственной безопасности региона // Актуальные проблемы права, экономики и управления: Сборник статей Междунар. науч.-практич. конф. (Иркутск, 3-4 мая 2007 г.) – Вып. 3, т. 2. – Иркутск: РИО СИПЭУ, РИО ВСНЦ СО РАМН, 2007. – С.331-332.

Зорина С.Ю. Помазкина Л.В., Котова Л.Г. Влияние вермикомпоста на состояние гумуса пахотных почв, загрязненных фторидами алюминиевого производства // Мат. 11 Межд. науч. конф. «Современные проблемы загрязнения почв». Москва, 28.05-1.06. 2007. - С. 285-289.

Ищенко А.А., Васильева Г.Г., Глянько А.К. Негативное влияние метилвиологена (параквата) на установление симбиоза между Rhizobium leguminosarum и горохом. // Сборник материалов международной конференции «Современная физиология растений от молекул до экосистем», Сыктывкар, 2007, часть 3. - С. 351-353.

Касьянова Л.Н. О сохранении ландшафтов и растительности на острове Ольхон // Особенности хозяйственной деятельности на Байкальской природной территории. Мат. междунар. научно-практич. конф. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2007. – С. 19-21.

Копытина Т.В., Кузнецова Е.В., Еникеев А.Г. Ферменты метаболизма триптофана в трансгенных растенииях табака // Современная физиология растений: от молекул до экосистем: Материалы докладов Международной конференции (в трех частях). Часть 3. (Сывтыв- кар, 18-24 июня2007г.). – Сывтывкар, 2007. С.250-251.

Корзун А.М., Нурминский В.Н., Розинов С.В., Столбиков А.С., Саляев Р.К. Исследование действия дигидрокверцетина на стабильность и ионную электропроводность вакуолярной мембраны // Сборник материалов международной конференции «Современная физиология растений от молекул до экосистем», Сыктывкар, 18-24 июня 2007. ч.2. С. 207-209.

Котова Л.Г., Помазкина Л.В., Зорина С.Ю., Колесова С.В. Трансформация фторидов в пахотных почвах, загрязненных выбросами алюминиевого производства // Мат. 11 Межд. науч. конф. «Современные проблемы загрязнения почв». Москва, 28.05-1.06. 2007. - С. 119-123.

Кузеванов В.Я., Сизых С.В., Петров А.Н. Университетские ботанические сады – значимый ресурс при организации полевых студенческих практик // Полевые практики в системе высшего профессионального образования. Мат. Второй Междунар. конф. (Крым, Трудолюбовка, 1-5 августа 2007 г.). – СПб: СПбГУ, 2007. – С. 178-180.

Макаренко С.П., Дударева Л.В., Коненкина Т.А., Арзиев А.Ш. Влияние низкоинтенсивного лазерного излучения на жирнокислотный состав липидов митохондрий кукурузы // Матер. докл. Международной конференции “Современная физиология растений: от молекул до экосистем” (18-24 июня 2007 г., Сыктывкар). Сыктывкар. 2007. Часть 2. - С. 252-253.

Макаренко С.П., Константинов Ю.М., Коненкина Т.А., Арзиев А.Ш., Назарова А.В. Химический состав липидов митохондриальных мембран двух видов злаков // Матер. докл. Международной конференции “Современная физиология растений: от молекул до экосистем” (18-24 июня 2007 г., Сыктывкар). Сыктывкар. 2007. Часть 2. - С. 250-251.

Макарова Л.Е., Соколова М.Г., Кузнецова Е.В., Воронков М.Г., Абзаева К.А. Влияние низких и сверхнизких концентраций силатранов на устойчивость к высоким температурам и нодуляцию. // Сборник материалов международной конференции «Современная физиология растений от молекул до экосистем», Сыктывкар, 2007, часть 2. - С. 253-255.

Маркова Ю.А., Алексеенко А.Л. Продукты питания растительного происхождения – возможный источник микроорганизмов, патогенных для человека // Материалы Международной научно-практической конференции. – Иркутск: Изд-во СИПЭУ, 2007.

Митанова Н.Б., Глянько А.К., Васильева Г.Г. Влияние азотных соединений на рост клубеньковых бактерий в культуре и их взаимодействие с корнями проростков гороха. // Сборник материалов международной конференции «Современная физиология растений от молекул до экосистем», Сыктывкар, 2007, часть 3. - С. 388-389.

Озолина Н.В., Сапега Ю.Г., Прадедова Е.В., Саляев Р.К. Влияние редокс-регуляторов на активность протонных помп тонопласта на разных этапах онтогенеза // Сборник материалов международной конференции «Современная физиология растений от молекул до экосистем», Сыктывкар, 18-24 июня 2007. - С. 338-339.

Осипенко С.Н. Исследование состояния популяции Rhododendron aureum на северно-западном макросколне хребта Хамар-Дабан (Южный Байкал) // Экология Южной Сибири и сопредельных территорий. Выпуск 10 / отв. Ред. В.В. Анюшин. – Абакан: Изд-во Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова, 2006. Т.1. - С. 36-37.

Осипенко С.Н. Популяции Rhododendron dauricum в Прибайкалье в условиях природного и техногенного стрессов // Экология Южной Сибири и сопредельных территорий. Выпуск 10/ отв. Ред. В.В. Анюшин. – Абакан: Изд-во Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова, 2006. Т.2. - С. 22-23.

Осипова С.В., Бондаренко Н.А., Латышев Н.А., Дударева Л.В., Назарова А.В., Соколова Н.А., Оболкина Л.А., Тимошкин О.А. 2007. Особенности жирнокислотного состава зеленой водоросли Ulothrix sonatas (Weber et Mohr) Kuetzing из “ледового“ сообщества озера Байкал. VI съезд ОФР. 18-24 июня 2007. Сыктывкар. Республика Коми. Мат-лы докладов, часть 3. - С. 73-75.

Павловская Н.С., Савинова О.В., Грабельных О.И., Побежимова Т.П., Королева Н.А., Войников В.К. Участие ионов кальция и свободных жирных кислот в изменении проницаемости митохондриальных мембран озимой пшеницы при низкотемпературном и окислительном стрессах // Современная физиология растений: от молекул до экосистем: Материалы докладов Междунар. конф. (в трех частях). Ч.2. (Сыктывкар, 18-24 июня 2007 г.). Сыктывкар, 2007. - С. 311-313.

Павловская О.С., Ильина О.В., Прадедова Е.В., Озолина Н.В., Саляев Р.К. Изучение фосфогидролаз тонопласта в процессе онтогенеза столовой свёклы (Beta vulgaris L.) // Сборник материалов международной конференции «Современная физиология растений от молекул до экосистем», Сыктывкар, 18-24 июня 2007. - С.341-343.

Пивоварова Н.Ю., Грабельных О.И., Побежимова Т.П., Колесниченко А.В., Войников В.К. Разобщение окислительного фосфорилирования митохондрий озимой пшеницы жирными кислотами: участие белков-переносчиков // Современная физиология растений: от молекул до экосистем: Материалы докладов Междунар. конф. (в трех частях). Ч.1. (Сыктывкар, 18-24 июня 2007 г.). Сыктывкар, 2007. - С.113-114.

Помазкина Л.В., Котова Л.Г., Зорина С.Ю., Засухина Т.В. Оценка способов ремедиации пахотных почв загрязненных фторидами алюминиевого производства // Мат. 11 Межд. науч. конф. «Современные проблемы загрязнения почв». Москва, 28.05-1.06. 2007. - С. 31-36.

Рекославская Н.И., Саляев Р.К. Векторы для генетической трансформации пластид. Перспективы использования. // Материалы докладов в трёх частях. Международная конференция «Современная физиология растений: от молекул до экосистем». Часть 3. Сыктывкар. 2007. - С. 257-259.

Рекославская Н.И., Саляев Р.К., Словин Дж. Опыт использования гена ugt в качестве селективного при генетической трансформации растений.// Материалы докладов в трёх частях. Международная конференция «Современная физиология растений: от молекул до экосистем». Часть 3. Сыктывкар. 2007. – С .259-261.

Рудиковский А.В., Дударева Л.В., Рудиковская Е.Г., Соколова Н.А., Назарова А.В. Особенности биохимического состава тканей карликовой и высокорослой форм яблони сибирской (Malus baccata L. Borkh.). // Сборник материалов международной конференции «Современная физиология растений от молекул до экосистем», Сыктывкар, 2007, часть 1. - С. 358-359.

Саляев Р.К. Перспективы биофарминга и нанотехнологий для медицины и сельского хозяйства на основе трансгенных растений. Материалы докладов в трёх частях. Международная конференция «Современная физиология растений: от молекул до экосистем». Часть 1. Сыктывкар. 2007. - С. 23-25.

Саляев Р.К., Рекославская Н.И., Столбиков А.С., Щелкунов С.Н., Хэммонд Р.В. Получение растений томата, трансгенных по гену PreS2-S, продуцирующему поверхностный антиген вируса гепатита В с целью создания съедобной вакцины.// Материалы докладов в трёх частях. Международная конференция «Современная физиология растений: от молекул до экосистем». Часть 3. Сыктывкар. 2007. - С. 264-265.

Семенова Л.А., Натяганова А.В., Еникеев А.Г. Цитогенетические аспекты изучения транстенных растений // Современная физиология растений: от молекул до экосистем: Материалы докладов Международной конференции (в трех частях). Часть 3. (Сывтыв- кар, 18-24 июня2007г.). – Сывтывкар, 2007. С.267-268.

Сизых А.П., Воронин В.И. Растительные сообщества контакта природных сред при определении изменений структуры и формирования растительности на фоне динамики климата (на примере западного побережья оз. Байкал) // Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии. Мат. пятой межд. научно-практ. конфер. – Барнаул, 2006. – С. 215-217.

Соколова А.В., Дудинова Е.А. Методологические подходы к изучению устойчивости различных пород деревьев в урбоэкосистеме на примере г. Иркутска // Экология Южной Сибири и сопредельных территорий. Выпуск 10/ отв. Ред. В.В. Анюшин. – Абакан: Изд-во Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова, 2006. Т.2. - С. 26-27.

Соколова М.Г., Акимова Г.П., Нечаева Л.В., Соколова А.Н., Вайшля О.Б., Ведерникова А.А. Влияние бактериальных биопепаратов на урожайность овощных культур. // Сборник материалов международной конференции «Современная физиология растений от молекул до экосистем», Сыктывкар, 2007, часть 3. - С. 413-414.

Соколова М.Г., Мазуренко В.В., Толстиков Д.К., Тарасова И.Г., Соколова А.Н. Экологически чистые бактериальные препараты и их влияние на морфофизиологические показатели роста растений.//Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы права, экономики и управления, Иркутск, 3-4 мая, 2007 г. - Иркутск, 2007, вып 3, Т. 2. - С. 355-357.

Суворова Г.Г. Основные черты адаптивной стратегии фотосинтеза хвойных в Северной Азии // Материалы IV съезда общества физиологов России (международн. конференция «Современная физиология растений: от молекул до экосистем», 18-24 июня 2007 г., Сыктывкар). Сыктывкар, 2007. - С.106-107.

Судаков Н.П., Никифоров С.Б., Константинов Ю.М., Панкратов Е.В., Якубов Л.А. Нарушения митохондриальных функций при атерогенезе: ослабление механизмов резистентности организма к развитию атерогенеза и поиск путей их коррекции//Материалы Пятой международной конференции «Высокие медицинские технологии XXI века», 29 октября - 5 ноября 2006 г. – Испания, Бенидорм, 2006. – С. 29.

Цельникер Ю.Л., Корзухин М.Д., Суворова Г.Г., Янькова Л.С., Копытова Л.Д., Филиппова А.К. Модельный анализ влияния факторов среды на фотосинтез хвойных Предбайкалья // Материалы IV съезда общества физиологов России (международн. конференция «Современная физиология растений: от молекул до экосистем», 18-24 июня 2007 г., Сыктывкар). Сыктывкар, 2007. - С.117-119.

Шаврин А.В. Жуки-стафилиниды (Coleoptera, Staphylinidae) Байкальского природного заповедника // Биоразнообразие и роль животных в экосистемах. Материалы IV международной научной конференции, Днепропетровск (Украина), 9-12 октября 2007 г. Днепропетровск, 2007. - С. 171-172.

Шафикова Т.Н., Бояркина С.В., Эпова Е.Ю. Диагностика возбудителя кольцевой гнили в клубнях картофеля методом полимеразной цепной реакции // Сборник научных трудов международной конференции "Картофелеводство XXI века: проблемы и решения", Минск, 2007. - Т.12. - С. 384-389.

Шафикова Т.Н., Бояркина С.В., Эпова Е.Ю. Применение метода полимеразной цепной реакции для диагностики бактерий, вызывающих кольцевую гниль картофеля // Сборник статей международной конференции "Актуальные проблемы права, экономики и управления", Иркутск: СИПЭУ, 2007. - С. 366-368.

Шейфер Е.В., Сизых А.П. Ценотическая роль мхов в сообществах контакта тайги и степи Приольхонья (западное побережье оз. Байкал) // Степи Северной Евразии. Мат. межд. симпоз. – Оренбург, 2006. – С. 791-792.

Шейфер Е.В., Сизых А.П., Казановский С.Г. Оценка видового состава и биомассы мхов лесных сообществ в степях Приольхонья (западное побережье оз. Байкал) // Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии: материалы V Международной научно-практической конференции. Барнаул: Азбука, 2006. С. 318-320.

Shchelkunov S.N., Salyaev R.K., Rekoslavskaya N.I., Pozdnyakov S.G., Nesterov A.E., Ryzhova T.S., Hammond R.W. Studies of immunogenic properties of orally used fruits of transgenic tomato plants producing TBI–HBsAg chimeric protein.// 2nd International Conference on Plant-Based Vaccines and Antibodies. 18-20 June 2007. University of Verona, Italy. A 23.

Stepanov A. V., Rikhvanov E. G., Gamburg K. Z., Varakina N. N., Rusaleva T. M., Fedoseeva I. V., Tauson E. L., Stupnikova I. V., Borovskii G. B. and Voinikov V. K. The role of mitochondria in heat shock response in Arabidopsis cell culture. FEBS Journal Volume 274 Issue s1 Page 202, July 2007

е) Материалы проведенных в Институте Всероссийских конференций:

Новые методы в дендроэкологии. Матер. Всерос. науч. конф. с междунар. участием (Иркутск, СИФИБР СО РАН, 10-13 сентября 2007 г.). – Иркутск: Изд-во ИГ СО РАН, 2007. – 199 с.

Синантропизация растений и животных. Мат. Всерос. конф.с междунар. участием (Иркутск, СИФИБР СО РАН, 21-25 мая 2007 г.). – Иркутск: Изд-во ИГ СО РАН, 2007. – 279 с.

Устойчивость растений к неблагоприятным факторам внешней среды. Мат. Всерос. конф. (Иркутск, СИФИБР СО РАН, 16-19 сентября 2007 г.). Иркутск: РИО НЦ РВХ ВСНЦ СО РАМН, 2007. – 346 с.

ж) статьи, опубликованные в материалах сборниках, трудах Всероссийских, региональных конференций, симпозиумов, семинаров

Агафонова С.В., Боровский Г.Б., Пензина Т.А., Оленников Д.Н. Влияние условий произрастания на содержание полисахаридов в плодовых телах Latieporus sulphureus // Мат. Пятого Всерос. конгресса по медицинской микологии. Т. 8 – М.: 2007. – С. 405.

Акимова Г.П., Соколова М.Г., Нечаева Л.В. Влияние низкой положительной температуры и инокуляции Rhizobium leguminosarum на содержание белка в корнях проростков гороха. // Материалы Всероссийской конфренции «Устойчивость растений к неблагоприятным факторам внешней среды», (Иркутск, 16-19 сентября 2007 г.). Иркутск, 2007. - С. 14-17.

Алексеенко А. Л., Маркова Ю.А.,Беловежец Л.А. Колонизация растений картофеля условно-патогенной Escherichia coli // Пищевые технологии, качество и безопасность продуктов питания: Материалы докладов Всероссийской молодежной НПК.-Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2007. – С. 46–48.

Алексеенко А.Л., Маркова Ю.А., Романенко А.С. Колонизация растений картофеля in vitro условно-патогенной Escherichia coli // Устойчивость растений к неблагоприятным факторам внешней среды: Материалы Всероссийской научной конференции, 16-19 сентября 2007 г., Иркутск, СИФИБР СО РАН. – Иркутск: РИО НЦ РВХ ВСНЦ СО РАМН, 2007. - С. 18-20.

Антонов И.А. Особенности биологии муравьев в урбоэкосистемах Байкальской Сибири // Синантропизация растений и животных // Мат. Всерос. конф. с междунар. участием (Иркутск, 21-25 мая 2007 г.). – Иркутск: Изд-во ИГ СО РАН, 2007. – С. 102-105.

Антонов И.А. Структура сообществ муравьев города Иркутска // Экология в современном мире: взгляд научной молодежи. Мат. Всерос. конф. молодых ученых (Улан-Удэ, 24-27 апреля, 2007 г.). – Улан-Удэ: Изд-во ГУЗ РЦМП МЗРБ, 2007. – С. 130-131.

Бедушвиль Н.В., Дорофеев Н.В., Пешкова А.А., Бояркин Е.В. Полнота всходов яровой пшеницы и ячменя в зависимости от глубины заделки семян при посеве. // Актуальные вопросы развития регионального АПК. Материалы научно практической конференции. Агрономический факультет. Иркутск. 2007. - С. 7-9.

Берлов О.А., Степанцова Н.В. Анализ трофических связей гусениц булавоусых чешуекрылых (Lepidoptera, Diurna) с синатропными растениями заповедника «Байкало-Ленский» // Мат. Всерос. конф. с междунар. участием (Иркутск, 21-25 мая 2007 г.). – Иркутск: Изд-во ИГ СО РАН, 2007. - С. 111-114.

Бояркин Е.В., Лигонен О.А., Дорофеев В.Н., Пешкова А.А. Редукция нитрата и содержание пигментов в редьке масличной при различных уровнях нитратного питания // Студенческая наука-взгляд в будущее. Материалы Всероссийской студ. научной конф.. Часть 1.Красноярск, 2006. – С. 173-174.

Бояркина С.В., Омеличкина Ю.В., Шафикова Т.Н. Идентификация возбудителя кольцевой гнили картофеля методом полимеразной цепной реакции // Пищевые технологии, качество и безопасность продуктов питания: Материалы докладов Всероссийской молодежной НПК .- Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2007. – С. 3-6.

Верхозина А.В. Антропогенная трансформация флоры Байкальской Сибири // Синантропизация растений и животных. Материалы Всероссийской конференции с международным участием. Иркутск: Изд-во Ин-та географии СО РАН, 2007. - С. 13-15.

Войников В.К. Функционирование растительных митохондрий при температурных стрессах // Устойчивость растений к неблагоприятным факторам внешней среды: Материалы Всеросс. научн. конф., 16–19 сентября 2007 г., Иркутск, Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН. Иркутск: РИО НЦ РВХ ВСНЦ СО РАМН, 2007. - С.49-52.

Воронин В.И., Волков Ю.В., Тартаковский В.А. О датировании изотопных хронологий// Новые методы в дендроэкологии. Мат. всеросс. конф. с межд. участием.- Иркутск: Изд-во ИГ СО РАН, 2007. - С. 62-63.

Воронин В.И., Ивлев А.А. Дендроизотопные данные свидетельствуют о современном изменении климата на Земле // Новые методы в дендроэкологии. Мат. всеросс. конф. с межд. участием. - Иркутск: Изд-во ИГ СО РАН, 2007. - С. 139-143.

Галимзянова А.В., Егорова И.Н., Тахтеев В.В., Судакова Е.А. К характеристике биоты термальных и минеральных источников Северного Прибайкалья (зона БАМ) // Экология в современном мире: взгляд научной молодежи. Мат. Всерос. конф. молодых ученых (Улан-Удэ, 24-27 апреля, 2007 г.). – Улан-Удэ: Изд-во ГУЗ РЦМП МЗРБ, 2007. – С. 13-14.

Глянько А.К., Васильева Г.Г. Активные формы кислорода и азота при бобово-ризобиальном симбиозе. // Материалы Всероссийской конфренции «Устойчивость растений к неблагоприятным факторам внешней среды», (Иркутск, 16-19 сентября 2007 г.). Иркутск, 2007. - С. 53-57.

Грабельных О.И., Побежимова Т.П., Любушкина И.В., Павловская Н.С., Пивоварова Н.С., Королева Н.А., Войников В.К. Особенности функционирования митохондрий культурных и дикорастущих растений в стрессовых условиях // Устойчивость растений к неблагоприятным факторам внешней среды: Материалы Всеросс. научн. конф., 16–19 сентября 2007 г., Иркутск, Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН. Иркутск: РИО НЦ РВХ ВСНЦ СО РАМН, 2007. - С.58–62.

Граскова И.А. Участие слабосвязанных с клеточной стенкой пероксидаз в устойчивости картофеля к бактериальному заражению // Устойчивость растений к неблагоприятным факторам внешней среды: Материалы Всероссийской научной конференции, 16-19 сентября 2007 г., Иркутск, СИФИБР СО РАН. – Иркутск: РИО НЦ РВХ ВСНЦ СО РАМН, 2007. - С.63-69.

Давыдов В.А. Характеристика устьичного аппарата яровой пшеницы Саратовская 29, выросшей в условиях острого дефицита воды, и его взаимосвязь с массой колоса. Мат-лы конференции “Устойчивость растений к неблагоприятным факторам внешней среды“, 16-19 сентября 2007. Иркутск. - С.69-73.

Деловеров А.Т., Суворова Г.Г., Копытова Л.Д., Янькова Л.С., Осколков В.А., Оскорбина М.В., Филиппова А.К. Воздействие экстремальных факторов среды на фотосинтетическую активность хвойных // Материалы Всероссийской конфренции «Устойчивость растений к неблагоприятным факторам внешней среды», (Иркутск, 16-19 сент. 2007 СИФИБР.СО РАН). Иркутск: РИО НЦ РВХ ВСНЦ СО РАМН, 2007. с. 74 -77.

Деловеров А.Т., Сухбат О., Копытова Л.Д., Янькова Л.С., Филиппова А.К., Осколков В.А.,Суворова Г.Г. Анализ соотношения фотосинтетической активности кроны и дыхания ствола у хвойных в Предбайкалье // Экология в современном мире: взгляд научной молодежи. Мат. Всерос. конф. молодых ученых (Улан-Удэ, 24-27 апреля 2007 г.). – Улан-Удэ: Изд-во ГУЗ РЦНП МЗ РБ, 2007. – С. 153-154.

Дружинина С.И. Идентификация агробактерий при разработке методов изучения экологических рисков трансгенных растений // Достижения современной биотехнологии в решении эколого-биологических проблем: региональный научно-практический семинар - Иркутск, 2-9 июля 2007 г. Иркутск: изд-во ИГПУ, 2007. с. 28-35.

Егорова И.Н. Эпифитные альгогруппировки в условиях антропогенного загрязнения // Синантропизация растений и животных. Мат. Всерос. конф. с междунар. участием (Иркутск, 21-25 мая 2007 г.). – Иркутск: Изд-во ИГ СО РАН, 2007. – С. 54-57.

Еникеев А.Г., Дружинина С.И., Копытина Т.В., Гаманец Л.В., Петров А.Н. Идентификация микроорганизмов рода Agrobacterium в природных экосистемах при изучении экологических рисков трансгенных растений // Микроорганизмы в экосистемах озер, рек, водохранилищ. Мат. Второго байкальского микробиол. симпозиума с междунар. участием (Иркутск, 10-15 сентября 2007 г.). – Иркутск: Изд-во ИГ СО РАН, 2007. – С. 77.

Еникеев А.Г., Копытина Т.В., Семенова Л.А., Натяганова А.В., Гаманец Л.В., Кузнецова Е.В. Агробактериальная трансформация как биотический стрессирующий фактор // Устойчивость растений к неблагоприятным факторам среды. Всероссийская конференция - Иркутск, 16-19 сентября 2007 г (СИФИБР СО РАН).

Звягинцева Е.Н., Пензина Т.А. Методический подход в оценке рекреационной нагрузки на охраняемые ландшафты Прибайкалья // «Экология в современном мире: взгляд научной молодежи» материалы Всероссийской конференции молодежи ученых, Улан-Удэ, 24-27 апреля 2007. Изд-во ГУЗ РЦМП МЗ РБ, 2007. - С. 258-

Ищенко А.А., Васильева Г.Г., Глянько А.К. Активность НАДФН-оксидазы на начальных этапах бобово-ризобиального симбиоза. // Материалы Всероссийской конфренции «Устойчивость растений к неблагоприятным факторам внешней среды», (Иркутск, 16-19 сентября 2007 г.). Иркутск, 2007. - С. 112-115.

Ищенко А.А., Васильева Г.Г., Миронова Н.В, Глянько А.К. Изучение физиологических особенностей действия гербицида параквата на растения гороха. // Материалы научно-практической конференции, посвященной 50-летию Иркутского НИИСХ «Роль сельскохозяйственной науки в развитии АПК Приангарья», Иркутск, 2007. - С. 135-139.

Казановский С.Г., Карамышев А.И. Распределение мохообразных в лесных экотопах хребта Хамар-Дабан // Новые методы в дендроэкологии: Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск: Изд-во Ин-та географии СО РАН, 2007. - С. 119-121.

Катышев А.И., Семериков В.Л., Константинов Ю.М. Использование митохондриальных и хлоропластных генетических маркеров в изучении гибридизации Larix sibirica и Larix gmelinii в зоне средней тайги и подтайги // Новые методы в дендроэкологии. Матер. Всероссийской научной конференции с международным участием. (Иркутск, 10-13 сентября 2007 г.). Иркутск: Изд-во Ин-та географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2007). - С.47-49.

Катышев А.И., Черникова В.В., Кобзев В.Ф., Дударева Л.В., Назарова А.В., Соколова Н.А., Константинов Ю.М. Изучение особенностей генетико-биохимических механизмов адаптации злаков к низким температурам на уровне структурной организации клеточных мембран // Матер. Всероссийской конференции «Устойчивость растений к неблагоприятным факторам внешней среды» (Иркутск, 16-19 сентября 2007 г.). Иркутск: РИО НЦ РВХ ВСНЦ СО РАМН, 2007. - С.116-119.

Клименко Е.С., Кобзев В.Ф., Константинов Ю.М. Полиморфизм сайтов редактирования мРНК гена atp9 в митохондриях многолетнего дикорастущего злака пырейника сибирского Elymus sibiricus. // Матер. Всероссийской конференции «Устойчивость растений к неблагоприятным факторам внешней среды» (Иркутск, 16-19 сентября 2007 г.). Иркутск: РИО НЦ РВХ ВСНЦ СО РАМН, 2007. - С.120-123.

Клименко С.Б., Дорофеев В.Н., Пешкова А.А. Активность нитрат-редуктазы в листьях озимой пшеницы при различных уровнях нитратного питания // Студенческая наука-взгляд в будущее. Материалы Всероссийской студ. научной конф. Часть 1.Красноярск, 2006. – С.174-175.

Константинов Ю.М., Непомнящих Д.В., Ибрахим Н., Вебер-Лотфи В., Коссе А., Клименко Е.С., Паньков М.Л., Шмаков В.Н., Кобзев В.Ф., Дитриш А. Изучение механизма импорта ДНК в митохондрии высших растений: ключ к пониманию путей эволюционных изменений митохондриального генома и разработке системы генетической трансформации органелл // Матер. Всероссийской конференции «Устойчивость растений к неблагоприятным факторам внешней среды» (Иркутск,16-19 сентября 2007 г.). Иркутск: РИО НЦ РВХ ВСНЦ СО РАМН, 2007. - С.133-137.

Краснобаев В.А. Оценка пригодности метода кондуктометрии для экологического мониторинга // Новые методы в дендроэкологии. Мат. всеросс. конф. с межд. участием.- Иркутск: Изд-во ИГ СО РАН, 2007.- С.104-107.

Кузнецова Е.В. Граскова И.А., Котова Л.Г. Изменение активности пероксидазы в тканях пшеницы в условиях фторидного загрязнения почвы // Матер. Всеросс. конф. «Устойчивость растений к неблагоприятным факторам внешней среды». – Иркутск, 16-19 сент. 2007. – С.138-142.

Кузнецова Е.В., Макарова Л.Е., Воронков М.Г. Влияние 1-хлорметилсилатрона на начальные этапы формирования симбиотических отношений между горохом и Rhizobium// Материалы научно-практической конференции, посвященной 50-летию Иркутского НИИСХ «Роль сельскохозяйственной науки в развитии АПК Приангарья»,. Иркутск, 2007. - C. 160-163.

Кузнецова Е.В., Раченко М.А., Рудиковский А.В., Граскова И.А. Изучение полиморфизма слабосвязанной со стенкой и общей пероксидазы в разных по росту формах яблони сибирской // Матер. Всеросс. конф. «Устойчивость растений к неблагоприятным факторам внешней среды», Иркутск, 16-19 сент. 2007. – С.143-146.

Латышева С.Е., Макарова Л.Е., Глянько А.К. Формирование симбиотических отношений бобовых растений с Rhizobium в зависимости от дозы вносимого азота. // Материалы научно-практической конференции, посвященной 50-летию Иркутского НИИСХ «Роль сельскохозяйственной науки в развитии АПК Приангарья», Иркутск, 2007. - С. 110-113.

Латышева С.Е., Макарова Л.Е.. Негативное влияние высоких доз азота на начальные этапы формирования симбиоза бобовых растений с ризобиями. // Материалы Всеросс. конф. молодых ученых «Экология в современном мире: взгляд научной молодежи». Улан-Удэ, 2007 С. 273-274.

Ломоватская Л.А., Романенко А.С., Криволапова Н.В., Копытчук В.Н. Эндогенный цАМФ клеток картофеля может участвовать в развитии системного сигнала при патогенезе кольцевой гнили // Материалы научно-практической конференции, посвященной 50-летию Иркутского НИИСХ «Роль сельскохозяйственной науки в развитии АПК. Материалы научно практической конференции. Агрономическийфакультет. Иркутск. 2007. - С. 15-16.

Ломоватская Л.А., Романенко А.С., Филинова Н.В., Копытчук В.Н. Участие «растворимой» и трансмебранной форм аденилатциклазы органелл клеток картофеля в сигналинге при бактериальном патогенезе // Устойчивость растений к неблагоприятным факторам внешней среды: Материалы Всероссийской научной конференции, 16-19 сентября 2007 г., Иркутск, СИФИБР СО РАН. – Иркутск: РИО НЦ РВХ ВСНЦ СО РАМН, 2007. - С. 155-159.

Макарова Л.Е. Физиологическое значение ФС в процессе становления симбиоза бобовых растений с Rhizobium в условиях пониженной температуры. // Материалы Всероссийской конфренции «Устойчивость растений к неблагоприятным факторам внешней среды», (Иркутск, 16-19 сентября 2007 г.). Иркутск, 2007. - С. 160-163.

Макарова Л.Е., Соколова М.Г., Воронков М.Г., Кузнецова Т.А., Абзаева К.А., Кузнецова Е.В. Изучение индуцированной силатранами адаптивной реакции при действии высокой температуры у проростков гороха. // Материалы Всероссийской конфренции «Устойчивость растений к неблагоприятным факторам внешней среды», (Иркутск, 16-19 сентября 2007 г.). Иркутск, 2007. - С. 164-167.

Маркова Ю.А., Романенко А.С., Духанина А.В., Беловежец Л.А., Баров И.Ю., Алексеенко А.Л. Растения как возможные резервуары микроорганизмов,атогенных для человека // Устойчивость растений к неблагоприятным факторам внешней среды: Материалы Всероссийской научной конференции, 16 – 19 сентября 2007 г., Иркутск, СИФИБР СО РАН. – Иркутск: РИО НЦ РВХ ВСНЦ СО РАМН, 2007. – С 168 – 170.

Маркова Ю.А., Романенко А.С., Емельянова Н.В., Алексеенко А.Л., Баров И.В. Загрязнение овощей и фруктов патогенными и условно-патогенными микроорганизмами // Материалы научно-практической конференции, посвященной 50-летию Иркутского НИИСХ «Роль сельскохозяйственной науки в развитии АПК Приангарья», Иркутск, 2007. - С. 139-142.

Маркова Ю.А., Романенко А.С., Емельянова Н.В., Алексеенко А.Л., Баров И.В. Распространение патогенных для человека бактерий по организму растения // Материалы научно-практической конференции, посвященной 50-летию Иркутского НИИСХ «Роль сельскохозяйственной науки в развитии АПК Приангарья», Иркутск, 2007. - С.

Мартынов А.М., Собенин А.М. Аминокислотный и минеральный состав фиалки одноцветковой. Новые достижения в химии и химической технологии растительного сырья. Материалы 3 Всероссийской конференции. Барнаул: Изд. Алт. Ун-та: в 3 кн. Кн. 2. - С. 112-115.

Маслакова Н.С., Пешкова А.А., Бояркин Е.В., Дорофеев Н.В. Сроки посева ультраскороспелых образцов сои в условиях Иркутского района // Актуальные вопросы развития регионального АПК Материалы научно практической конференции. Агрономический факультет. Иркутск. 2007. - С. 53-54.

Митанова Н.Б., Глянько А.К., Васильева Г.Г. Возможные причины отрицательного влияния высоких доз азотных удобрений на формирование бобово-ризобиального симбиоза. // Материалы научно-практической конференции, посвященной 50-летию Иркутского НИИСХ «Роль сельскохозяйственной науки в развитии АПК Приангарья», Иркутск, 2007. - С. 103-107.

Михайлова Т.А., Шергина О.В. Трансформация фитоценозов и почвенного покрова на урбанизированных территориях // Синантропизация растений и животных. Мат. Всерос. конф. с междунар. участием (Иркутск, 21-25 мая 2007 г.). – Иркутск: Изд-во ИГ СО РАН, 2007. – С. 40-43.

Морозова Т.И. Выявление последствий повреждения кедровника Сибирским шелкопрядом и грибными инфекциями // Новые методы в дендроэкологии. Мат. всеросс. конф. с межд. участием. - Иркутск: Изд-во ИГ СО РАН, 2007. - С.168-170.

Морозова Т.И., Степанчук Е.С., Воронин В.И. Метод определения дат дефолиации лиственницы по приросту брахибластов// Новые методы в дендроэкологии. Мат. всеросс. конф. с межд. участием.- Иркутск: Изд-во ИГ СО РАН, 2007. - С.175-177.

Новикова Р.А., Судаков Н.П., Никифоров С.Б., Константинов Ю.М. Возможная роль нарушений митохондриальных функций в атерогенезе//Актуальные проблемы клинической и экспериментальной медицины: материалы межрегиональной научно-практической конференции молодых ученых, 8 ноября 2006 г. – Иркутск, 2006. – С. 272-273.

Нурминский В.Н., Корзун А.М., Озолина Н.В., Прадедова Е.В., Саляев Р.К. Влияние антиоксидантов на транспортные системы тонопласта // Сборник материалов Всероссийской конференции: "Устойчивость растений к неблагоприятным факторам внешней среды", СИФИБР СО РАН, г.Иркутск, 16-19 сентября 2007. С. 171-174.

Осипенко С.Н., Пензина Т.А. Биоморфологические особенности Rhododendron dauricum в условиях природного и антропогенного стресса. // «Экология в современном мире: взгляд научной молодежи» материалы Всероссийской конференции молодежи ученых, Улан-Удэ, 24-27 апреля 2007 г. Изд-во ГУЗ РЦМП МЗ РБ, 2007. - С. 200-202.

Осипова С.В., Дударева Л.В., Назарова А.В., Соколова Н.В., Бондаренко Н.А., Оболкина Л.А., Тимошкин О.А. Жирнокислотный состав общих липидов зеленой водоросли Ulothrix sonatas (Weber et Mohr) Kuetzing из “ледового“ сообщества озера Байкал. Матер. конференции «Устойчивость растений к неблагоприятным факторам внешней среды», 16-19 сентября 2007. Иркутск. - С.179-182.

Осколков В.А, Воронин В.И., Беттгер Т., Янькова Л.С., Копытова Л.Д., Филиппова А.К. Cезонная динамика стабильных изотопов кислорода (δ18O) различных органических соединений сосны // Новые методы в дендроэкологии. Мат. всеросс. конф. с межд. участием.- Иркутск: Изд-во ИГ СО РАН, 2007. - С.56-59.

Павловская Н.С., Савинова О.В., Грабельных О.И., Побежимова Т.П., Королева Н.А., Войников В.К. Чувствительность митохондрий к циклоспорину А, ионам кальция и пальмитиновой кислоте в проростках озимой пшеницы, подвергнутых окислительному стрессу // Устойчивость растений к неблагоприятным факторам внешней среды: Материалы Всероссийской научной конференции, 16–19 сентября 2007 г., Иркутск, Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН. Иркутск: РИО НЦ РВХ ВСНЦ СО РАМН, 2007. - С.183–186.

Пензина Т.А., Морозова Т.И., Кузьменкова Н.А., Дудинова Е.А. Болезни и вредители зеленых насаждений г. Иркутска // Синантропизация растений и животных. Мат. Всерос. конф. с междунар. участием (Иркутск, 21-25 мая 2007 г.). – Иркутск: Изд-во ИГ СО РАН, 2007. – С.248-250.

Пермякова М.Д., Труфанов В.А., Пшеничникова Т.А., Бёрнер А. Сравнительное катирование генов липоксигеназы и других генов защитного ответа у пшеницы и ячменя. Мат-лы конференции «Устойчивость растений к неблагоприятным факторам внешней среды», 16-19 сентября 2007. Иркутск. - С.191-194.

Петров А.Н. Синантропизация, как показатель конкуренто-способности у грибов-макромицетов // Синантропизация растений и животных. Мат. Всерос. конф. с междунар. участием (Иркутск, 21-25 мая 2007 г.). – Иркутск: Изд-во ИГ СО РАН, 2007. – С. 52-54.

Петров А.Н., Ряпис О.В. Агариковые грибы, как компонент питательных сред для выделения и культивирования возбудителя бруцеллеза // Мат. Пятого Всерос. конгресса по медицинской микологии. Т. 8 – М.: 2007. – С. 251-252.

Пивоварова Н.Ю., Грабельных О.И., Побежимова Т.П., Королева Н.А., Войников В.К. Влияние линолевой и линоленовой кислот на набухание митохондрий из проростков озимой пшеницы до и после холодового воздействия // Устойчивость растений к неблагоприятным факторам внешней среды: Материалы Всероссийской научной конференции, 16–19 сентября 2007 г., Иркутск, Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН. Иркутск: РИО НЦ РВХ ВСНЦ СО РАМН, 2007. - С.199–202.

Плешанов А.С., Плешанова Г.И. Синантропизация: масштабы явления // Синантропизация растений и животных. Мат. Всерос. конф. с междунар. участием (Иркутск, 21-25 мая 2007 г.). – Иркутск: Изд-во ИГ СО РАН, 2007. – С. 3-6.

Плешанов А.С., Шаманова С.И. Картографическая оценка экологических свойств ареалов древесных растений // Новые методы в дендроэкологии. Мат. Всерос. науч. конф. с междунар. участием (Иркутск, 10-13 сентября 2007 г.). – Иркутск: Изд-во ИГ СО РАН, 2007. – С. 76-78.

Плешанова Г.И., Плешанов А.С. Преадаптационная обусловлен-ность внедрения насекомых в артеприродную среду // Синантропизация растений и животных. Мат. Всерос. конф. с междунар. участием (Иркутск, 21-25 мая 2007 г.). – Иркутск: Изд-во ИГ СО РАН, 2007. – С. 93-96.

Прадедова Е.В., Ишеева О.Д., Саляев Р.К., Прoкопьева Д.М. Системы защиты от окислительного стресса у вакуолей корнеплодов столовой свеклы // Сборник материалов Всероссийской конференции: "Устойчивость растений к неблагоприятным факторам внешней среды", СИФИБР СО РАН, г.Иркутск, 16-19 сентября, 2007. C. 207-211.

Рихванов Е.Г. Митохондриальная регуляция экспрессии генов белков теплового шока // Материалы Всероссийской научной конференции «Устойчивость растений к неблагоприятным факторам внешней среды», Иркутск, 16-19 сентября 2007 г. – С.223-226.

Романенко А.С., Ломоватская Л.А., Филинова Н.В. Различные формы аденилатциклазы растений: внутриклеточная трансдукция сигнала при биотическом и абиотическом стрессах // Устойчивость растений к неблагоприятным факторам внешней среды: Материалы Всероссийской научной конференции, 16-19 сентября 2007 г., Иркутск, СИФИБР СО РАН. – Иркутск: РИО НЦ РВХ ВСНЦ СО РАМН, 2007. - С. 227-231.

Рудиковская Е.Г., Дударева Л.В., Рудиковский А.В., Соколова Н.А. Использование метода ГХ-МС для скрининга ауксинов в карликовых и высокорослых формах яблони сибирской. // Новые методы в дендроэкологии. Матер. Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 2007. - С. 186-188.

Рудиковский А.В., Рудиковская Е.Г. Изучение способов размножения карликовых форм яблони сибирской с помощью микросателлитного анализа // Матер. Всеросс. конф. «Новые методы в дендроэкологии», Иркутск, 10-13 сентября 2007. – С. 73-75.

Рудиковский А.В., Рудиковская Е.Г. Карликовый статус яблони сибирской, как механизм приспособления к условиям недостаточной влагообеспеченности. // Материалы Всероссийской конфренции «Устойчивость растений к неблагоприятным факторам внешней среды», (Иркутск, 16-19 сентября 2007 г.). Иркутск, 2007. - С. 232-235.

Рыбакова А.В., Судникович С.В. Изменение свойств агросерых почв Прибайкалья в зависимости от загрязнения фторидами алюминиевого производства и ремедиации // Мат. Всерос. конф. молодых ученых «Экология в современном мире: взгляд научной молодежи». Улан-Удэ, 24-27 апреля 2007. - С.209-210.

Рымарева Е.В., Перфильева А.И., Копытчук В.Н., Рихванов Е.Г. Влияние монойодацетата на термотолерантность возбудителя кольцевой гнили картофеля // Материалы Всероссийской научной конференции «Устойчивость растений к неблагоприятным факторам внешней среды», Иркутск, 16-19 сентября 2007 г. – С.236-239.

Саляев Р.К., Дударева Л.В., Ланкевич С.В., Макаренко С.П., Сумцова В.М., Рудиковская Е.Г. «Влияние низкоинтенсивного лазерного излучения на химический состав и структуру липидов в культуре ткани пшеницы» "Голография: фундаментальные исследования, инновационные проекты и нанотехнологии (Материалы XXVI Школы по голографии)". Под редакцией профессора А.Н. Малова, Иркутск, ИВВАИУ, 2007. - С. 122

Саляев Р.К., Рекославская Н.И., Донская Л.И. Опыт клонирования Байкальской популяции Pinus Sibirica De Tour. с целью восстановления кедровых насаждений Прибайкалья // Матер. Всеросс. ко«Новые методы в дендроэкологии», Иркутск, 10-13 сентября 2007. – С. 53-55.

Сергеева Е.С., Дорофеев Н.В., Пешкова А.А. Применение азотных подкормок при возделывании редьки масличной на семена // Студенческая наука-взгляд в будущее. Материалы Всероссийской студ. научной конф.. Часть 1. Красноярск, 2006. – С.232-233.

Сизых А.П. Аэрокосмические фотоснимки разных лет в изучении динамики растительныхсообществ зоны контакта “лес-степь” // Новые методы в дендроэкологии. Мат. Всерос. науч. конф. – Иркутск: Изд-во ИГ СО РАН, 2007. – С. 117-119.

Соколова А.В., Дудинова Е.А.,Пензина Т.А. Влияние факторов среды на площадь листовой поверхности зеленых насаждений г. Иркутска // «Экология в современном мире: взгляд научной молодежи» материалы Всероссийской конференции молодежи ученых, Улан-Удэ, 24-27 апреля 2007. Изд-во ГУЗ РЦМП МЗ РБ, 2007. - С. 216-217.

Соколова М.Г. Акимова Г.П., Нечаева Л.В., Соколова Н.А, О.Б. Вайшля, А.А. Ведерникова. Использование биоудобрений для получения экологически чистого урожая. Материалы Всеросс. конф. молодых ученых «Экология в современном мире: взгляд научной молодежи». Улан-Удэ, 2007 Улан-Удэ, 2007, С. 315-316.

Соколова М.Г., Акимова Г.П., Гиль Т.А., Дмитрие Н.Н., Вайшля О.Б., Ведерникова А.А. Изменение микрофлоры почвы под влиянием бактериальных препаратов. // Материалы научно-практической конференции, посвященной 50-летию Иркутского НИИСХ «Роль сельскохозяйственной науки в развитии АПК Приангарья», Иркутск, 2007. - С. 117-119.

Соколова М.Г., Акимова Г.П., Нечаева Л.В. Влияние бактериальных препаратов на физиологические параметры растений. // Материалы Всероссийской конфренции «Устойчивость растений к неблагоприятным факторам внешней среды», (Иркутск, 16-19 сентября 2007 г.). Иркутск, 2007. - С. 251-254.

Соколова М.Г., Акимова Г.П., Нечаева Л.В., Глянько А.К., Бойко А.В., Вайшля О.Б., Ведерникова А.А. Применение бактериальных биоудобрений для повышения количества и качества картофеля. // Материалы научно-практической конференции, посвященной 50-летию Иркутского НИИСХ «Роль сельскохозяйственной науки в развитии АПК Приангарья», Иркутск, 2007. - С. 100-103.

Степанов А.В, Рихванов Е.Г., Гамбург К.З., Варакина Н.Н., Русалёва Т.М., Федосеева И.В., Таусон Е.Л., Ступникова И.В., Боровский Г.Б., Войников В.К. Роль белков теплового шока в программируемой клеточной смерти у суспензионной культуры Arabidopsis thaliana // Устойчивость растений к неблагоприятным факторам внешней среды: Материалы Всероссийской научной конференции, 16–19 сентября 2007 г., Иркутск, Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН. Иркутск: РИО НЦ РВХ ВСНЦ СО РАМН, 2007. - С.260-264.

Степанцова Н.В. Синантропные элементы в растительном покрове Байкало-Ленского заповедника // Синантропизация растений и животных. Мат. Всерос. конф. с междунар. участием (Иркутск, 21-25 мая 2007 г.). – Иркутск: Изд-во ИГ СО РАН, 2007. – С. 150-154.

Столбиков А.С.. Генетическая трансформация растений томата (Lycopersicon ) геном оболочки вируса гепатита В preS2-S с целью получения кандидатной съедобной вакцины.// Экология в современном мире: Взгляд научной молодёжи. Материалы Всероссийской конференции молодых учёных.Улан-Удэ (Россия). 24-27 апреля 2007. С. 382-383.

Ступникова И.В., Антипина А.И., Мещерякова И.В., Боровский Г.Б. Реакция митохондрий проростков гороха на низкотемпературный стресс различной интенсивности // Устойчивость растений к неблагоприятным факторам внешней среды: Материалы Всероссийской научной конференции, 16–19 сентября 2007 г., Иркутск, Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН. Иркутск: РИО НЦ РВХ ВСНЦ СО РАМН, 2007. - С.274-277.

Субота И.Ю., Арзиев А.Ш., Сенженко Л.П., Тарасенко В.И., Константинов Ю.М. Участие протеинкиназ/протеинфосфатаз в редокс-сигналинге в митохондриях высших растений // Матер. Всероссийской конференции «Устойчивость растений к неблагоприятным факторам внешней среды» (Иркутск,16-19 сентября 2007 г.). Иркутск: РИО НЦ РВХ ВСНЦ СО РАМН, 2007. - С.278-281.

Сухбат О., Деловеров А.Т., Суворова Г.Г. Градиенты СО2 в лесном пологе в связи с различными условиями увлажнения // Экология в современном мире: взгляд научной молодежи. Мат. Всерос. конф. молодых ученых (Улан-Удэ, 24-27 апреля 2007 г.). – Улан-Удэ: Изд-во ГУЗ РЦНП МЗ РБ, 2007. – С. 219-220.

Тарасенко В.И., Катышев А.И., Константинов Ю.М. ДНК-топоизомераза I ядер и митохондрий кукурузы: сравнение свойств и редокс-модуляция активности // Матер. Всероссийской конференции «Устойчивость растений к неблагоприятным факторам внешней среды» (Иркутск,16-19 сентября 2007 г.). Иркутск: РИО НЦ РВХ ВСНЦ СО РАМН, 2007. - С.286-289.

Терентьева Т.Д., Дорофеев Н.В., Пешкова А.А., Бояркин Е.В. Применение десиканта раундап на посевах редьки масличной // Актуальные вопросы развития регионального АПК. Материалы научно - практической конференции. Агрономическийфакультет. Иркутск. 2007. - С. 15-16.

Толстоногова Е.В., Верхозина А.В. Насекомые-фитофаги адвентивных растений Прибайкалья // Синантропизация растений и животных. Материалы Всероссийской конференции с международным участием. Иркутск: Изд-во Ин-та географии СО РАН, 2007. - С. 202-204.

Филинова Н.В., Ломоватская Л.А., Романенко А.С. Копытчук В.Н. Системная активация аденилатциклазы, локализованной в плазмалемме клеток картофеля, при бактериальном патогенезе // Устойчивость растений к неблагоприятным факторам внешней среды: Материалы Всероссийской научной конференции, 16-19 сентября 2007 г., Иркутск, СИФИБР СО РАН. – Иркутск: РИО НЦ РВХ ВСНЦ СО РАМН, 2007. - С. 306-310.

Шаврин А.В. Влияние индустриальных загрязнений на лесные сообщества жуков-стафилинид (Coleoptera, Staphylinidae) в Южном Прибайкалье // Экология в современном мире: взгляд научной молодежи. Мат. Всерос. конф. молодых ученых (Улан-Удэ, 24-27 апреля 2007 г.). – Улан-Удэ: Изд-во ГУЗ РЦНП МЗ РБ, 2007. – С.126-127.

Шаврин А.В. Инвентаризация фауны жуков-стафилинид (Coleoptera, Staphylinidae) природоохраняемых территорий Прибайкалья // Экология в современном мире: взгляд научной молодежи. Мат. Всерос. конф. молодых ученых (Улан-Удэ, 24-27 апреля 2007 г.). – Улан-Удэ: Изд-во ГУЗ РЦНП МЗ РБ, 2007. – С.234-235.

Шаврин А.В., Богач Я. Адвентивные виды жуков-стафилинид (Coleoptera, Staphylinidae) в фауне Чехии и Южной Сибири // Синантропизация растений и животных. Материалы Всероссийской конференции с международным участием (Иркутск, 21-25 мая 2007 г.) Иркутск: Издательство Института географии СО РАН, 2007. - С. 205-207.

Шафикова Т.Н., Рымарева Е.В., Копытчук В.Н., Коненкина Т.А., Эпова Е.Ю, Макаренко С.П. Сложный комплекс экзометаболитов возбудителя кольцевой гнили картофеля //Материалы научно-практической конференции «Роль сельскохозяйственной науки в развитии АПК Приангарья» Иркутск: Изд-во института географии. 2007. – С. 148-151.

Шейфер Е.В. Основные направления и методы исследования бриофлоры Приольхонья в контексте изучения динамики сообществ контакта леса и степи// Новые методы в дендроэкологии. Мат. всеросс. конф. с межд. участием.- Иркутск: Изд-во ИГ СО РАН, 2007. - С. 184-185.

Эпова Е.Ю., Бояркина С. В., Омеличкина Ю.В., Шафикова Т.Н. «Идентификация возбудителя кольцевой гнили картофеля методом полимеразной цепной реакции» // Материалы научно-практического семинара "Достижения современной биотехнологии в решении эколого-биотехнологических проблем". Иркутск: Изд-во Ирк. гос. пед. ун-та, 2007. - С. 56-60.

Эпова Е.Ю., Шафикова Т.Н., Романенко А.С. In vitro протеолитическая активность возбудителя кольцевой гнили картофеля // Материалы научно-практической конференции, посвященной 50-летию Иркутского НИИСХ «Роль сельскохозяйственной науки в развитии АПК Приангарья», Иркутск, 2007. - С. 156-160.

з) статьи в трудах, сборниках

Зарубин А.М., Чепинога В.В., Верхозина, А.В., Барицкая В.А., Прудникова А.Ю. Новые данные по адвентивным растениям в Байкальской Сибири // Материалы к флоре Байкальской Сибири. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 2007. Вып. 1. C. 130-140.

Касьянова Л.Н. О сохранении уникальных природных ландшафтов и редких растительных сообществ на острове Ольхон // Труды Прибайкальского национального парка. Иркутск, Иркутск, 2007. - Вып. 2. - С. 318-327.

Касьянова Л.Н., Азовский М.Г. Растительность подвижных песков острова Ольхон // Труды Прибайкальского национального парка. Иркутск, 2007. - Вып. 2. - С. 64-75.

Цельникер Ю. Л., Корзухин М. Д., Суворова Г.Г., Янькова Л.С., Копытова Л. Д., Филиппова А. К. Анализ влияния факторов среды на фотосинтез хвойных Предбайкалья. В сб.: Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. С-Петербург: Гидрометеоиздат, 2007. Т. XXI. - С. 265-292.

Чепинога В.В., Верхозина А.В. К флоре эргазиофитов Иркутской области // Материалы к флоре Байкальской Сибири. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 2007. Вып. 1. C. 161-172.

Шаврин А.В. Жуки-стафилиниды (Coleoptera, Staphylinidae) Прибайкальского национального парка // Труды Прибайкальского национального парка: юбилейный сб. научн. ст. к 20-летию Прибайкальского нац. парка. - Иркутск: Иркут. гос. ун-т, 2007. Вып. 2. - С.132-148.

и) методические пособия

Еникеев А.Г., Петров А.Н., Белых О.А. Риски использования генетически модифицированных организмов (Методическое обеспечение). – Иркутск: Изд-во ИГПУ, 2007. – 28 с.

wang M.B., Mikhailova T.A., Luangjame J., Carandang W., Mizoue N., Yamamoto K., Sase H., Takahashi A., Hakamata T., Boonpragob K., Insarov G., Tanikawa H., Nakashima A., Totsuka T. Sub-Manual on Forest Vegetation Monitoring in EANET. – Ed. by Network Center for EANET, Acid Deposition and Oxidant Research Center (ADORC). Niigata, Japan, 2007. – 123p.

Вновь разработанные и существенно дополненные научно-образовательные курсы ВУЗов по профилю работы Института

|

№ |

ФИО |

Название курса |

Кол-во лекц. часов |

|

1. |

Р К Саляев |

Природа и общество |

65 |

|

2. |

Н.И. Рекославская |

Методы молекулярной биологии |

13 |

|

3. |

Н.И. Рекославская |

Трансгенные растения и биофарминг |

43 |

|

4. |

А.Н. Петров |

ОТК "Систематика низших растений" |

18 |

|

5. |

А.Н. Петров |

К/В ОПД "Экологические проблемы Байкальского региона" |

16 |

|

6. |

Н.С. Павловская |

Биохимия |

88 |

|

7. |

Н.С. Павловская |

Молекулярная биология |

27 |

|

8. |

Н.С. Павловская |

Экология растений |

40 |

|

9. |

Т.А. Пензина |

Региональная экология |

120 |

Вновь разработанные и существенно дополненные научно-образовательные курсы ВУЗов по профилю работы Института

|

№ |

ФИО |

Название курса |

Кол-во лекц. часов |

|

1. |

Р К Саляев |

Природа и общество |

65 |

|

2. |

Н.И. Рекославская |

Методы молекулярной биологии |

13 |

|

3. |

Н.И. Рекославская |

Трансгенные растения и биофарминг |

43 |

|

4. |

А.Н. Петров |

ОТК "Систематика низших растений" |

18 |

|

5. |

А.Н. Петров |

К/В ОПД "Экологические проблемы Байкальского региона" |

16 |

|

6. |

Н.С. Павловская |

Биохимия |

88 |

|

7. |

Н.С. Павловская |

Молекулярная биология |

27 |

|

8. |

Н.С. Павловская |

Экология растений |

40 |

|

9. |

Т.А. Пензина |

Региональная экология |

120 |

- 4241

Федеральная целевая программа «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009-2013 годы)» (Пост. Правительства РФ от 27. 10. 2008 г. N 791). Подпрограмма: III. Мероприятия, направленные на снижение степени риска для здоровья населения и окружающей среды от источников химической и биологической опасности, включающие модернизацию и техническое перевооружение опасных химических и биологических объектов, объектов научно-промышленной базы, специализирующихся на выпуске отечественных систем (средств) материально-технического и иных видов обеспечения химической и биологической безопасности

Проект: Биолого-экологические обследования очага загрязнения мышьяком территории промышленной площадки Ангарского металлургического завода г. Свирск. Руководитель: д.б.н. В.И.Воронин

ГРАНТ ПРЕЗИДЕНТА РФ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ молодых российских ученых – кандидатов наук и их руководителей

МК-1876.2007.4 - Грант Президента РФ для поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук и их руководителей - «Адаптационные способности митохондриального аппарата растений при действии стрессовых факторов: роль систем нефосфорилирующего транспорта электронов». Руководитель: к.б.н. О.И.Грабельных

Программы фундаментальных исследований Президиума РАН (Пост. През. СО РАН от 09.03.2006 г. № 98, от 15.01.2009 № 11)

11. Биоразнообразие и динамика генофондов. Координатор акад. Ю.П.Алтухов

Проект 11.16« Изучение генофонда стрессовых генов растений и последствий трансгеноза этих генов на метаболизм растительных клеток, 2006-08 гг. Руководитель: д.б.н В.К.Войников

19. Химические аспекты энергетики. Координатор академик Моисеев И.И.

Проект 19.9- Создание трансгенных форм растений для получениябиотоплива. Руководитель: д.б.н. Войников В.К.

21. Фундаментальные науки – медицине. Координатор акад. Григорьев А.И.

Проект 21.15- Новые технологии в клеточной и генотерапии. Руководители: д.б.н. Войников В.К., д.б.н. Константинов Ю.М.

23. Биоразнообразие. Координатор акад. Павлов Д.С.

Проект 23.1- Картографическое построение реперных сетей для инвентаризации и мониторинга биологического разнообразия крупных регионов, верификация метода на примере Байкальской природной территории. Руководитель: д.б.н. Плешанов А.С.

Проект 23.31- Связь показателей использования ресурсов среды и фотосинтеза хвойных как фактор устойчивости и биологического разнообразия лесных экосистем Северной Евразии. Руководитель: д.б.н. Суворова Г.Г.

Гранты РФФИ

Инициативные проекты (а)

Проект № 07-04-01055- Ядерно-митохондриальные взаимоотноше- ния растений при стрессе. Руководитель: д.б.н. В.К.Войников

Проект № 07-04-01177-а - Роль стрессовых белков в развитии программируемой клеточной гибели у растений и дрожжей. Руководитель: к.б.н. Рихванов Е.Г.

Проект № 07-04-01341- Редокс-регуляция экспрессии митохондри-альных белков растений. Руководитель: к.б.н. В.И. Тарасенко

Проект № 08-04-01037-а– Механизмы устойчивости растений к низким температурам и белки, связанные с этим феноменом. Руководитель: д.б.н. Г.Б. Боровский

Проект № 08-04-01426-а- Фосфорилирование/дефосфорилирование митохондриальных белков в редокс-сигналинге у высших растений в условиях абиотического стресса. Руководитель: к.б.н. И.Ю. Субота

Проект № 08-04-98045р-Сибирь-а– Влияние природных факторов среды на характер накопления биологически активных веществ в плодовых телах дереворазрушающих грибов Прибайкалья. Руководитель: д.б.н. Г.Б. Боровский.

Проект № 08-04-98049-р_Сибирь_а– Изучение биологии роста и размножения эндемичных бобовых растений прибайкальской флоры, находящихся под угрозой исчезновения. Руководитель: д.б.н. К.З.Гамбург

Проект № 08-04-98040-р_Сибирь_а– Особенности адаптации некоторых видов растений, произрастающих на берегах озера Байкал, к абиотическим стрессам. Руководитель: д.б.н. В.К.Войников

Проект № 08-04-98064-р Сибирь-а– Физиолого-биохимические особенности эндемичных карликовых форм сибирской яблони, произрастающих на территории Байкальской Сибири. Руководители: д.б.н. Т.П.Побежимова, к.б.н. А.В.Рудиковский

Проект № 08-04-98058 р–Сибирь–а– Адвентизация флоры и фауны Байкальской природной территории. Руководитель: гл.н.с. д.б.н. А.С.Плешанов

Проект № 08-04-98042р - Сибирь-а– Оценка влияния климатических и почвенных факторов, включая техногенное загрязнение, на эмиссию СО2 и вклад агроэкосистем в бюджет углерода Иркутской области. Руководитель: д.б.н. Л.В.Помазкина

Проект № 08-04-98021 р–Сибирь–а- Флора мхов Байкальского региона (Республика Бурятия). Исполнитель от СИФИБР СО РАН н.с. к.б.н. Н.В.Дударева. Выполняется совместно с Институтом общей и экспериментальной биологии СО РАН (головная организация) и Ботаническим институтом им. В.Л.Комарова РАН (г. Санкт-Петербург).

Проект № 09-04-00396- Редокс-регуляция сигнальных систем (NO-синтазной, кальциевой) на функционирование механизмов и мембранного транспорта (протонные помпы, ионные каналы, Са2+-АТФаза) на тонопласте на разных фазах онтогенеза и при стрессе. Руководитель: чл.-корр. РАН Р.К.Саляев.

Проект № 09-04-01341– Генетическая трансформация митохондрий растений invitroи invivoпутем введения гена MnСОД с целью выяснения роли антиоксидантной системы органелл в биогенезе клетки и всего организма. Руководитель: д.б.н. проф. Ю.М.Константинов.

Проект № 09-04-00752-а- Структурно-динамические изменения растительных сообществ в наиболее типичных экотонах бассейна оз.Байкал. Руководитель - д.б.н. В.И.Воронин.

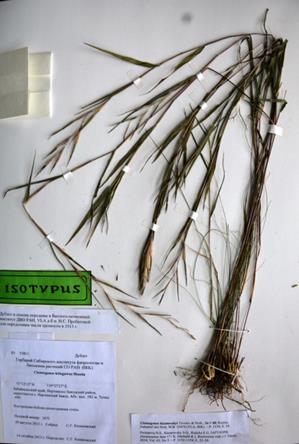

Проект № 09-04-00979 - Ассоциации мохообразных и водорослей в наземных экосистемах Байкальской Сибири. Руководитель – к.б.н. С.Г.Казановский.

Проект № 10-04-00921-а– «Изменение функционального состояния митохондрий при стрессе как сигнал к активации экспрессии стрессовых генов». Руководитель: д.б.н., проф. В.К.Войников.

другие виды конкурсов: б), г) , эб)…..

Проект № 06-04-03030 - б -Развитие МТБ для проведения исследований по области знаний 04. Руководитель: д.б.н. Войников

Проект № 08-04-05060-б – Развитие МТБ для проведения исследований по области знаний 04. Руководитель: д.б.н. В.К.Войников

Проект № 10-04-05054-б– Проекты развития материально-технической базы научных исследований. Руководитель: д.б.н., проф. В.К.Войников.

Проект № 06-04-58088 г- Организация и проведение Всероссийской научной конференции с участием иностранных ученых - Структура и экспрессия митохондриального генома растений. Руководитель: д.б.н. Войников В.К.

Проект № 09-04-06082 г- Организация всероссийских и международных научных мероприятий на территории России Руководитель: д.б.н. В.К.Войников.

Проект № 10-04-06095-г– Организация всероссийских и международных научных мероприятий на территории России. Руководитель: д.б.н., проф. В.К.Войников.

Проект № 08-04-011863-эб– Экстренная поддержка научной базы. Руководитель: д.б.н. В.К.Войников

Проект № 09-04-16046_моб_з_рос– Участие молодых российских ученых в научных мероприятиях, проводимых на территории России. Руководитель: м.н.с. Е.В.Кузнецова.

Проект № 10-04-16084 моб_з_рос– Участие молодых российских ученых в научных мероприятиях, проводимых на территории России. Руководитель: м.н.с. А.Л. Алексеенко.

Проект № 10-04-90718 моб-ст– Научная работа российского молодого ученого Л.В. Афанасьевой из Института общей и экспериментальной биологии СО РАН в Сибирском институте физиологии и биохимии растений СО РАН по теме: Изучение особенностей питательного статуса природных и природно-антропогенных фитоценозов в условиях техногенеза. Руководитель: д.б.н. Т.А. Михайлова.

Комплексные интеграционные проекты (программы) СО РАН (Пост. През. СО РАН от 09.02.2006 г. № 54)

Проект № 5.1– Транспорт нуклеиновых кислот в клетки и органеллы растений и животных и его использование для генетической трансформации и генотерапии.

Координатор: д.б.н. , профессор Ю.М.Константинов

Проект № 5.18 -Эколого-лесоводственный и генетико-таксономический анализ лиственниц Азиатской России (ответственный исполнитель работ от СИФИБР СО РАН: д.б.н., проф. Ю.М. Константинов)

Проект № 5.13- Исследование микроэволюционных процессов древесных растений Сибири по анализу морфологических признаков и полиморфизму ПЦР-маркеров ядерного и цитоплазматического геномов.

Координатор акад. И.Ю.Коропачинский (ЦСБС СО РАН), ответственный исполнитель от СИФИБР СО РАН к.б.н. А.В.Рудиковский

Междисциплинарные интеграционные проекты СО РАН (Пост. През. СО РАН от 09.02.2006 № 55)